こんにちは!どこでもGOです!

大阪・関西万博、もう行かれましたか?

2025年4月13日から184日間にわたり、夢洲(ゆめしま)で壮大な未来体験が展開中です!

テーマは 「いのち輝く未来社会のデザイン」。

今回は、オーストラリア館に行ってきました!

そのテーマは――

Chasing the Sun(太陽の大地へ)

このテーマには、太陽を追いかけて前に進むように、希望、創造性、多様性、そして人と自然の調和の未来へ向かうという強いメッセージが込められています。

写真とともに、各展示の魅力をレポートします!

これから行く予定の方にも、きっと役立つ情報ですよ♪

目 次

1. 見た目からワクワクする外観デザイン

まず来場者を惹きつけるのが、白く波打つような建物のファサード。これはオーストラリアを象徴するユーカリの花を抽象化したデザインで、オーストラリアの自然や文化の多様性、そして未来への広がりを表現しています。

昼間は滑らかな白い曲面が青空に映え、夜には照明演出でカラフルに変化。まるで陽光に包まれた大地のような存在感があり、昼夜問わず多くの人が写真を撮る人気スポットとなっていました。

この外観だけでも「Chasing the Sun」というテーマがしっかりと伝わってきます。

2. 屋外ステージでのライブパフォーマンス

パビリオンの正面には大きな屋外ステージがあり、さまざまな音楽やパフォーマンスが随時行われています。

私が訪れた際には、「ジュオ・秋(DUO AKI)」によるヴァイオリンとサクソフォンのデュオが登場し、観客を魅了していました。

彼女たちはオーストラリアと日本の音楽文化を融合させた現代的な演奏スタイルを特徴とし、巨大スクリーンに映し出される映像と音楽が融合することで、アートとしての完成度が非常に高いパフォーマンスが実現していました。

3. 神秘的な ユーカリの森

館内に入るとまず現れるのが、圧巻のユーカリの森を模した空間です。巨大な木々が頭上まで立ち並び、淡い照明と自然音そして森のにおいに包まれることで、まるで本物の森の中を歩いているかのような体験ができます。(木はレプリカです。)

このエリアには、アボリジナル(オーストラリア先住民族)の文化や精神性も随所に表現されています。木の幹には伝統的な模様や彫刻が施されており、彼らが自然と共に歩んできた歴史を静かに語りかけてきます。

ユーカリの森は、オーストラリアにおける「生命の循環」と「土地とのつながり」を象徴しており、人間と自然が共に生きる未来像を強く印象づけるゾーンです。まるで、断崖やユーカリの森で知られる世界遺産「ブルーマウンテンズ国立公園」を思わせる空間です。

4. 大迫力の映像体験

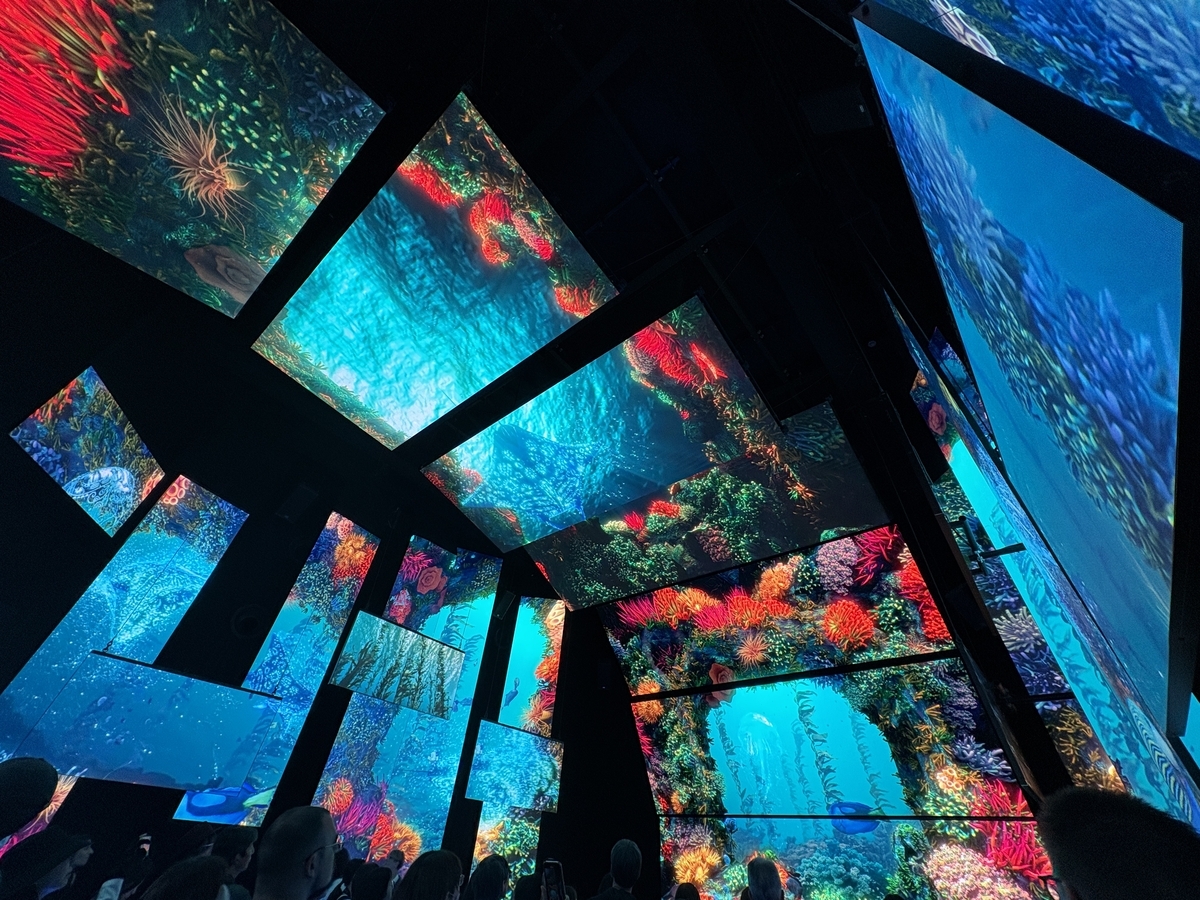

次に進むと、空間全体を包み込むような没入型の映像ゾーンに出会います。天井や壁一面に設置されたディスプレイに、鮮やかなグレートバリアリーフの海中世界、ダイナミックな海洋生物の群れ、そして抽象的な未来的ビジョンが次々と映し出され、圧倒的なスケールで観る者を包み込みます。

映像に連動して光と音が変化し、観客自身がまるで「太陽の大地」オーストラリアを旅しているような没入感が演出されており、大人も子供も目を奪われていました。

この空間は、自然とテクノロジーの融合を体現する場であり、未来社会の展示として非常に完成度の高い体験ゾーンとなっています。

PR

必要なのがガイドブック。公式ガイドブック(¥3,080)はA4で厚く重いので、ちょっと購入考えちゃいますね。ぴあが発行している「大阪・関西万博ぴあ」(ぴあMOOK) がお勧めです。必要な内容がぎっしり詰まっていますし、マップを切り離しできます。

5. まとめ

オーストラリア館は、「Chasing the Sun(太陽の大地へ)」というテーマを体験できる空間でした。自然とテクノロジー、伝統と現代、文化と文化――さまざまな要素が交差しながらも調和している様子は、まさに未来社会の理想的な姿を映し出しています。

日常では得られないスケールと没入感、そしてメッセージ性のある構成に、訪れた誰もが心を動かされるはずです。大阪・関西万博に行かれる際は、ぜひゆっくりと時間をかけて体感してほしいパビリオンです。

PR

ツアーで関西万博へ行ってみませんか!

ツアーなら入場チケット付、面倒な入場予約手続が不要、1パビリオン予約付、取りにくい大阪市内のホテル付、ツアーなので個人手配より安いなどのメリットがたくさん。

下記のサイトに行くと、関西万博の専用特集コーナーがあるので便利です。

6. 基本情報

入館予約

事前予約、当日並ぶことで入れると思います

見学所要時間

約20分

展示テーマ

Chasing the Sun(太陽の大地へ)

自分の評価

4

評価基準

5: 最高、絶対見るべき

4: かなりいい、見ごたえある、満足

3: まあまあかな、ありきたりだけど、うまくまとめているね

2: 良くない、つまらない

1: 最低、行かない方がいい